【第三の道】年に一度 数日砂漠に出現する「神々の花園」 ポジティブなエネルギーを伝えるために撮る 澤野新一朗(写真家)x 由佐美加子

「第三の道」第9回は、写真家の澤野新一朗を迎えて催された。南アフリカ・ナマクアランドに年に1度、ほんの数日だけ姿を現す“神々の花園”を撮影し、初めて日本に紹介した澤野氏。今回はその澤野氏に、一般的なスマホやデジカメを使った写真の撮り方を、実習を交えつつ教わり、更には、澤野さんは写真を通じて、人々にいったい何を伝えようとしているのかを聞くという贅沢な企画となった。

今やだれでも撮影できるが、奥は深い

会の冒頭、「スマホを使えば、今やだれでも撮影できる。たかが写真だが、奥は深い。今日は撮影のコツを伝えつつ、皆さんの日々の仕事のヒントになるようなことも伝えて行きたい」と語りかけた澤野氏。屋外やお弁当を撮影する実習に先立ち、まずは写真の撮り方の説明を始めた。

最初に取り上げたのは、料理の撮り方だ。フェイスブック(FB)などSNSでも定番のテーマとなっている。「だがそれだけに、たくさんアップされている食べ物の写真の中で目に止めてもらうには、撮り方も工夫したほうがいい」と澤野氏。写真は目で見るものだが、いかに味覚、嗅覚、触角など五感に訴える写真を撮るかがポイントだと話した。

自分が食べているかのように、五感に訴える

例えばスープ皿に盛られているスープなら、少しのぞき込むようなアングルで撮る。ケーキなどは外見だけでなく少し中身を割って見せる。ジャムならばそれだけが皿に盛ってある状態よりは、パンの上に乗せてみる。このように、写真を見ている人が、まるで自分がこれから食べるかのように感じられる撮り方をすると、五感に訴えることができると説明した。

続いて人物。「頭の部分に背景の木などがかかったりしないよう、アングルを調整するだけで写真がすっきりします」(澤野氏)。初心者は立っているその場で、そのままの目線で写真をとってしまいがちだ。少しかがんだり、半歩横に動いたりするだけでアングルは変えることができる。ある「語り部の会」で撮った写真を映し出しながら、「口元が話している感じの瞬間を狙う。語り部の声が聞こえてくるような場面を切り取ります」と澤野氏。デジカメは撮りまくってもフィルムを消費することはない。たくさん撮っていいものを残すことを澤野氏は勧めた。また花の写真では、接写機能の使い方を説明。アップの写真とそうでない写真を比較しながら、「近づいて撮影した方が、よりインパクトがあります」と説明を加えた。

神宮外苑のイチョウ並木に移動して、実習タイム

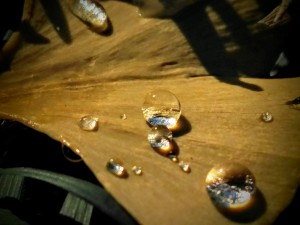

続いてお待ちかねの実習タイムだ。澤野氏と参加者らは神宮外苑のイチョウ並木に移動した。それぞれスマホやデジカメを持ち、地面の草花やイチョウの葉、並木道の往来、人物のポーズ写真などを思い思いに撮影。澤野氏がそれらの写真にアドバイスをした。

「写真は少し暗めにとるといい。明る過ぎて白く飛んでしまった画像は補正できないが、多少暗い画像は、スマホやカメラの機能や、無料のアプリでかなり補正できます」「並木や商店街を撮影するときは、少しカメラの角度を上げ、木が写る割合を多くして、下を歩く人々は頭が入る程度にする。その方が奥行きを表現できる」などなど、個々の写真へのアドバイスに加え、色々なコツが澤野氏から伝授された。

食べ物は空腹時に撮った方が、気持ちが伝わりやすい

並木道からの帰り道で、各自好きなお弁当を購入。こちらも会場に戻った後、食べる前に撮影した。ここでは澤野氏から、「食べ物は空腹時に撮った方が、気持ちが伝わりやすい」「お弁当はパックしているため、食べ物が圧されていることが多い。一口分、スプーンなどで持ち上げてやると美味しそうに撮れる」「料理は半逆光がきれいに撮れる。窓が向こう側にある方向から撮影するといい」といったアドバイスがなされた。

心地いいと感じてもらうことを大事にしている

昼食後は、澤野氏の写真への思いを聞くパートへと移っていった。「写真を見てくれた人に、心地いいと感じてもらうことを自分は大事にしている」と語る澤野氏に、来場者から「なぜそう思うのですか?」という質問が投げかれられた。

澤野氏はこの質問に、「大学卒業後、当時最も売れていた写真週刊誌で、報道カメラマンをしたことがあった。給料も良かったが、その仕事は半年で辞めてしまった」と答え始めた。

大学ではジャーナリズムを専攻したこともあり、報道カメラマンとなった澤野氏。スポーツ、芸能からエロに張り込みと多彩な現場を駆け回った。だがある日「ジャーナリズムなんてこんなものか」と思う出来事があった。「記事にしてほしい」と、澤野氏はあるタレコミを受けた。そのことを上司に相談すると、「その件は会社の上部がつながっているから、スクープできない」という返事だった。「なんだかしらけてしまった」と、澤野氏は振り返る。

ニュースを期待する自分が、怖くなった

また毎日のように事件事故の現場を飛び回っていると、休日に街を歩いていても、自分が「何かトラブルやハプニングが起きないかな」という目線になっていることに気付いた。「怖いなと思いました」。各国のテレビを見ていても、流れるニュースはほとんどネガティブなものばかり。澤野氏は、「そういうニュースの画面からはネガティブなエネルギーが垂れ流されていると感じる。何か大事故が起こると、別のところで大きな事件・事故が連鎖したかのように起こることがある。目には見えない一人ひとりの潜在意識が外界の情報に影響され、ネガティブな現象を現実化されているのではないでしょうか」と語った。

ネガティブもポジティブも、そのエネルギーが伝播していくなら、自分はポジティブなエネルギーを伝えていきたい。世の中にはネガティブなエネルギーばかりが伝えられているのだから。「宇宙や大自然と調和しているものを伝えていきたい。例えば部屋に飾ったら、そこの空気が変わり、人が元気になれる作品を発表していきたいと思っています」(澤野氏)

直感を目覚めさせるため、まず五感を磨く

食べ物の写真の撮り方について「五感に訴えることがポイント」という澤野氏の話もあったが、ここからは五感が話題となった。

澤野氏はソニーの元研究者から聞いた話として、「日本人の直感を目覚めさせるため、まず五感を磨く必要があると、その人は話していました」と語った。そして五感を磨くには、共感覚を呼び覚ます必要があるのだという。共感覚とは、例えばある音を聞いて色彩を感じたり、味覚を感じたりすることで、訓練によってその感覚を高めることは可能だという。「共感覚を呼び覚ますと、五感が磨かれる。そうすると直感が下りてくるというのです」

五感を意識し、“神々の花園”の素晴らしさを伝える

こうした話を聞いたこともあり、澤野氏は“神々の花園”の素晴らしさを伝える際にも、五感を意識していると話した。「ゴールデンウイークに那須で催した写真展では、林の中の会場へのアプローチにも写真を飾った。ギャラリーでは写真だけでなく、プロジェクターで光を見せ、花園で録音した鳥の鳴き声を、BGMがわりに流しました」

世の中にポジティブなエネルギーを伝播するため、花に注目する澤野氏。参加者からは、「澤野さんは、なぜ花にこだわっているのですか?」という質問が寄せられた。

実家は花屋で、子どもの頃から花好き

「もともと実家は花屋だったこともあり、花は子どもの頃から好きだった」と澤野氏。だが勉強は苦手で、成績表は1と2ばかりが並んでいたという。勉強が苦手だったということと、花屋を継ぐためにということから、高校は都立農芸高校の園芸科に進学した。

写真との出会いは進学した高校で生まれた。「当時理科だけは得意で、小テストで満点を取ったら化学の先生に呼び出された。その先生がたまたま写真部の顧問で、誘われました」。その後勉強がだんだん面白くなり、職業高校から大学進学を目指すことに。だが合格できたのは、日大芸術学部だけだった。

モルジブを希望したが、打診された行き先はアフリカ

大学卒業後、写真週刊誌のカメラマンとなったが、半年で辞めたことは先に触れた。ある時、たまたま青年海外協力隊の説明会に出くわした。大学の同級生が隊員になっていたこともあり、澤野氏は説明会に参加してみることにした。「当時はバブル絶頂期。ダイビングの写真が撮れそうだと、モルジブへの赴任を希望しました」。ところが打診された行き先は、アフリカだった。

「治安が悪そうなところはいやだと、最初は断っていました。ですが話を聞いているうちに、前任者がいない、ゼロからスタートできる国なら考えてもいいかなと思うようになりました」と澤野氏。こうしてマラウィに赴任し、政府の観光局に写真部門を立ち上げる仕事に携わることになった。1986年のことだ。

たまたま見かけたパンフの花園に、魅せられた

後に澤野氏のライフワークとなる「神々の花園」の存在は、そのマラウィで知ることになる。「たまたま見かけた南アフリカの観光案内パンフレットに、広大な花園の写真が一枚掲載されていた。『春のナマクワランド』という説明だけが書かれていました。こんな場所があるのか。いつか自分の目で見てみたいと思いました」(澤野氏)。見たいといっても当時の南アフリカはアパルトヘイト(人種隔離政策)が続いており、簡単に訪ねられる国ではなかった。「日本に帰国後、南アフリカの観光局で聞いてみても、どこにそんな花園があるのか、いつ咲くのか、何もわかりませんでした」

10年がかりで現地の撮影に漕ぎつける

それでもいろいろ調べていると、ナマクワランドの花園とは違うが、ジャカランダという樹木の並木道が、紫の花を咲かせて美しいことがわかり、1991年、澤野氏はその撮影のため南アフリカを訪れた。「並木道の撮影の様子を見ていた近所の人が、たまたまナマクワランドに詳しい人を知っていて、紹介してくれました」。その後何人かの紹介を経て、ついに1996年、「神々の花園」の撮影を実現した。パンフレットで偶然目にしてから、その場所を撮影するまでに10年かかったことになる。

「写真集を出版し、テレビや雑誌に紹介され、どうやったら行けるのか? と聞かれるようになりました」。こうして1998年に、最初のナマクワランドへのツアーを開催。以来毎年、「神々の花園」を訪ねるツアーを実施している。「実家が花屋でもともと花好き」という発端はあったとはいえ、様々な出会い、紆余曲折を経てライフワークにたどりついたことが、澤野氏のお話から伝わってきた。

ずっと自分に自信がもてない状態が続いた

紆余曲折を経て、「神々の花園」というライフワークを見いだした澤野氏。だがそのプロセスでは、ずっと自分に自信がもてない状態が続いたと、自身を振り返った。「子どもの頃は成績がよくなかったし、写真家になろうと日大芸術学部に入った時も、写真の才能なんかないのだからやめておけと、親戚からメタくそにいわれたものでした」

社会人になってからも、周りから「こんなことをやってみたら?」という前向きな提案をもらっても、「そんなのは無理だ」と無意識にネガティブなことをいい続けていたという。「そんな自分に気づかせてくれたのが、妻でした」と澤野さん。「反射的にネガティブな反応をする私に、どうしてそういう風にいうのか?と、問いかけてくれたのです」。新婚旅行では青年海外協力隊で赴任していた、マラウィなどアフリカを訪れた。「現地の人たちと英語でやりとりしているときは堂々としている、日本で出版社や新聞社の人たちと打ち合わせをしているときとは、まったく様子が違うと教えてくれました」

妻が尻を叩いてくれたから、実現できた

1996年、ナマクワランドの花園を撮影したときは、現地の知人を頼り、妻、当時3歳と5歳だった子どもを連れて、4カ月間現地に滞在した。「この家族を連れた長期滞在も、妻が尻を叩いてくれたから、実現したものでした」

妻の助けもあって、徐々に自信を持てるようになった澤野氏。なぜ自分は変われたのかを振り返って、まず「自分を信じ続けることが大切」と参加者に語りかけた。「分かれ道で右を選んでも左を選んでも、最終的には良い悪いはない。そう思って自分を信じ続けることです」

自分の周りは、すべて自らを映す鏡

もう一つ、「自分の周りは、すべて自らを映す鏡」だと思うことも大事だと語った。「自分もかつてそうだったが、自信がない頃は、物事がうまくいかないと周りのせいにしていました」。うまくいかなくても、なにか不利益をもたらされても、自分の行いが巡り巡って戻って来たのだと考える。「そうして自分の行動に自ら責任を取るようにしていくと、周りも変わってくるのだと思います」

どうせ世の中に伝えるなら、自分はポジティブなエネルギーを伝えていきたい。そんな思いを抱きながら紆余曲折を重ね、南アフリカの「神々の花園」にたどりついた澤野氏。花園が放つポジティブなエネルギーは、写真を見た人だけではなく、澤野さんの人生をも変えてきたのではないか。そんなことを感じた物語だった。

澤野新一朗(さわの しんいちろう)

東京・杉並生まれ。日本大学芸術学部写真学科卒業。1986年、青年海外協力隊としてマラウィに赴任したことをきっかけに、アフリカの撮影を始める。南アフリカにある世界最大の野生の花園に長期滞在し、撮影、取材することがライフワーク。これまでに70カ国以上を訪れ、写真展や映像公演で多数の作品を発表している。2014年より南アフリカ共和国観光大使。写真集は『神々の花園』『神々の花園-レインボー』など。

公式サイト:shinsawano.com